秘める日本書紀(二周甲引上論)

延烏郎・細烏女の亡命事件

『三国遺事』に、次のような話が残されている。

157年のことである。東海の浜に延烏郎と細島女の夫婦が住んでいた。ある日、延島が海に行って海藻を取っていると、そこに、忽然として一つの巌があらわれ、延島郎をのせて日本に行ってしまった。日本の人たちはこれを見て「これは尋常でない」と言って王とした。細島女は夫が帰って来ないのを怪しみ、行ってさがしてみると、夫が脱いでおいた靴が見つかった。またその巌に上がると、巌がまた前のように彼女を乗せて行ってしまった。日本の人たちが見て驚いて迎え、王に知らせた。夫婦は再会した。

ちょうどその時、新羅では太陽や月に光がなくなってしまった。天文を司るものが王に、「日、月の精がなくなってしまったのは、延島と細女が日本へ去ったためです」と申し上げた。

王は使者を日本に派遣して二人をさがすと延島は、「私がこの国に来だのは、天がそうさせたのである。いまどうして帰ることができようか。しかし、朕の后が織った細絹があるから、これをもって祭るがよい」 と言って、その細絹をくれた。

使者が帰って来てこのように奏上するので、言う通りにこれを祭ると、その後日月はもとの通りになった。その細絹を御庫に蔵して国宝とし、その庫の名を貴妃庫とし、天に祭りをした所を迎日(ヨンイル)県、または都祈野と名づけた。

この説話を総合的に復元する前に、まず次のことがらを考えてみる必要がある。

第一に、『三国遺事』を書いた僧一然(イルヨン)は、延島郎が日本に渡って王になった点について、渡日後に王になった新羅人は正史記録にないので、延島郎は新羅東海演(迎日郡)に住んでいた古代部族集団の酋長とみなした。

第二に、延島郎・細息女が新羅の「日と月の精」を持って亡命したという点について、新羅の日月が光を失ったということは、太陽崇拝とみなすよりは日蝕現象と関連があると見る方がより説得力がある(『新羅本紀』に、馬山県が設置されてから九年後の166年に日蝕現象があったことが記載されている)。

第三に、日本の天皇の王号には「中国式呼称」と「日本式呼称」以外に官名、陵名、先住地名などから名付けられた「追号」がある。

このような観点から神功皇后の追号である「気長足姫(オキナガタラシヒメ)」ということは、韓国式の漢字では「キジャンジョクヒ」で「気長(キジャン)」は釜山の東の海岸である「機張」(梁山郡機張面)から由来したようであり「足(パル)」は国・原・野を意味する「伐(ブル)・(バラ)」の借字と看なすことができるので、結局「気長足姫」は「機張伐の女人」から由来したようである。崇神天皇の追号と同じように、皆な韓半島の古代地名と不思議な対照をなしているのに注目する必要がある。

上記に述べた三つの留意点を考慮すれば、延烏郎・細烏女の亡命事件は次のような事件に復元することができる。

101年に慶州月城に都した新羅が周辺を併合し始めるや、馬山件に先住していた小王国集団はここから脱出せざるを得なかったであろう。彼らは新羅軍の追撃を受けて機張付近に追われて行って、そこからは任那(釜山)のためにそれ以上逃げられず、海を渡って日本に亡命したようである。一方、彼らが亡命した直後(166年)、古代人に恐怖の対象であった日蝕が起こるや、これに対する恐怖が小国家を討伐した新羅人の罪意識に結びつけられて、巫女であった細鳥女の「織細綃」をもって彼らの先住地(馬山面日月池一帯)で「迎日祭天」したことによってこの説話が成立したものと思われる。このように復元すれば「三国遺事」の説話内容が「三国史記」の事件記録および日蝕現象などと時空上合致し、亡命後に「気長足姫」(機張伐の女人)の追号を持つようになった理由までも合理的に説明される。

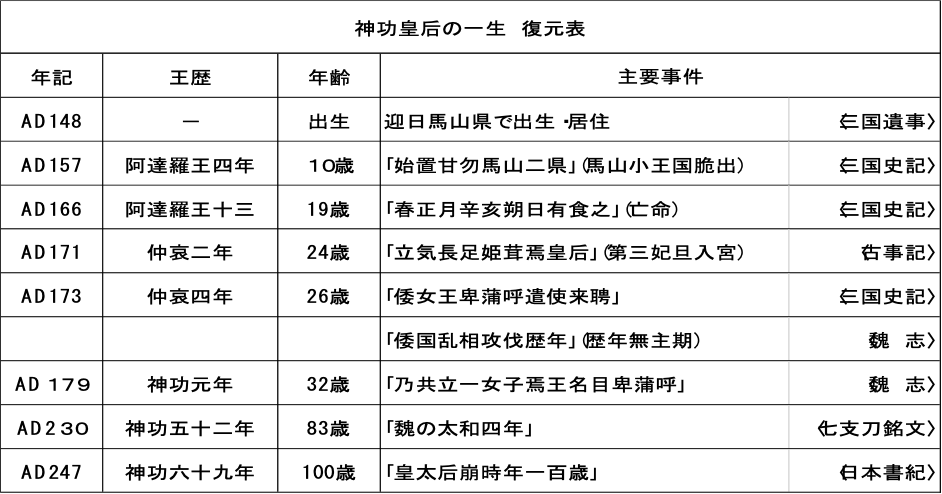

もし日蝕年度(一六六年)が神功の渡海年度とするならば、これに彼女の即位・死亡年度らを結びつけて合理的な生涯表が復原されるようにならなければならない。彼女の年次別行蹟を逆順に配列すると下記表のようになる。

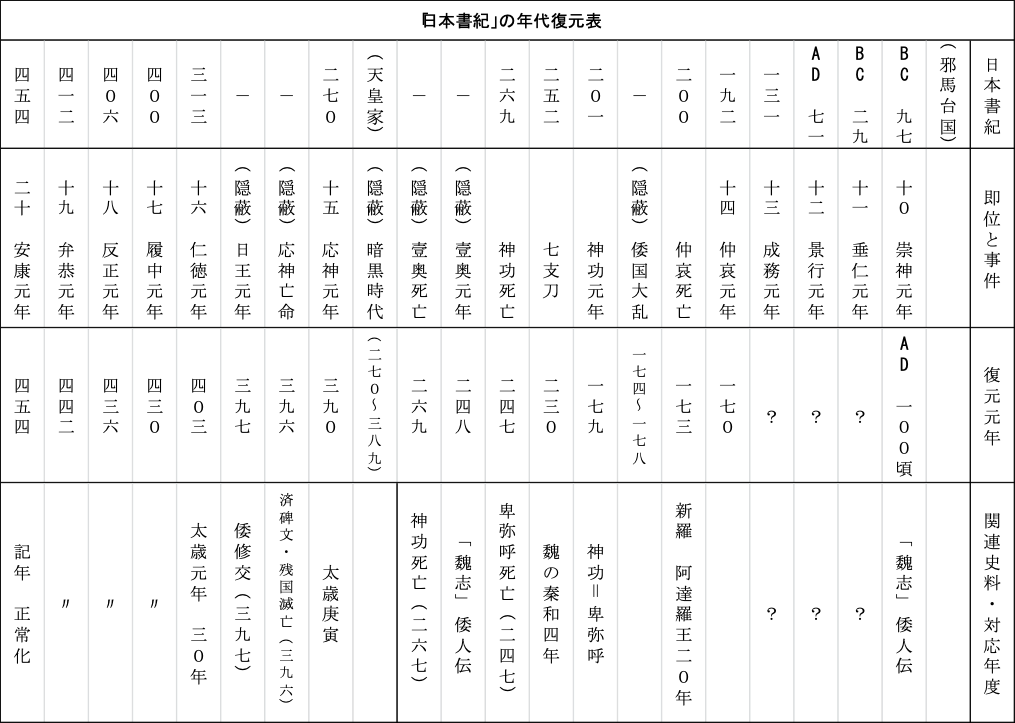

「二周甲引上論」は応神元年とともに神功(卑弥呼)までも120年引き上げることで、神功と卑弥呼が別個の女人に分離され、日本古代史を文学化されてきた。下記の表は年代復元表である。