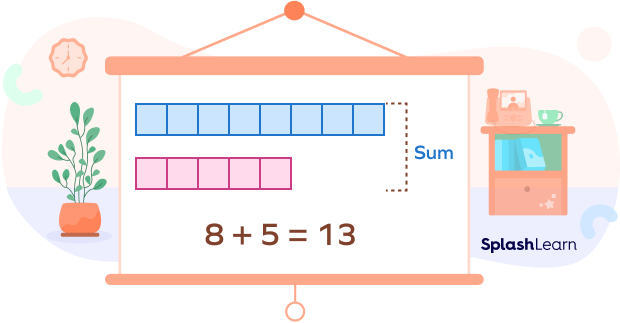

成長するために13数を使う(フィボナッチ数列の5、8、13)

13の数字を、二つの数字に分解する組み合わせは、1+12、2+11、3+10、4+9、5+8、6+7と様々です。5:8はより有機的な人間の心の働きにマッチする数の比であるかも知れません。

ここで5の数字を「自分の表現欲求」としてとらえ、8の数字を「環境との調和のある関係」を意味するものだとしましょう。

私たちのそれまでの環境認識のあり方、あるいはふだんの生活パターンが8の数字で規定されているものだとすれば、そのとき、5 + 8という足し算がうまく行けば、必然的に人は13という結果を得て、自分本来の成長力を発揮させ、見事に花開くのです。

しかし、うまくいかない場合もあります。うまくいかない理由の一つは、自己の中心にある5という表現欲求は、今までの自分の落ち着いた生活(8)を壊したり、周囲(8)とのそれまでの調和を崩す形でも機能するからです。その場合、崩れた調和は、新たにバランスを取り直す必要があるのです。

あるいは8も自分をとりまく環境ではなく、心の動きだと考えることもできます。この場合の8は、これまでの自分の常識だったり、世間体だったり、「自分はまわりにどう見られているか」といった自意識だったりします。

成長してない人は、常に8を他者(親や周囲の人間、環境)に投影してしまいます。そのため、問題を他者のせいにしてしまい、自己を環境から分離させてしまうのです。

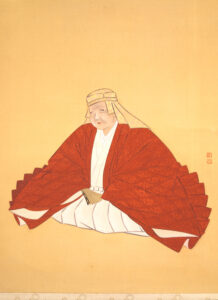

塙保己一(はなわ ほきいち)

塙保己一は江戸時代後期に活躍した盲目の学者です。驚異の暗記力で様々な学問をきわめ、大文献集「群書類従」の編纂を成し遂げました。また、国学の研究の場として「和学講談所」を創設し多くの弟子を育てました。

塙保己一は盲目の身で国家的大事業を成し遂げただけでなく目の不自由な仲間のことを忘れず、生涯、自分と同じように障害のある人たちの社会的地位向上のために力を注ぎました。

5の数字を「自分の表現欲求」

世のため後のために、今の私に何ができるのか?

8の数字を「環境との調和のある関係」

菅原道真を守護神と決めた。師から得た学問や研究仲間は生涯貴重な財産となった。2ヵ月の旅行を終え戻ると丈夫な体となり、以降学問への集中力が高まった。家庭の複雑さは胸の中に閉まっている。

高橋竹山(津軽三味線を全国に広めた第一者)

幼いころ麻疹をこじらせ半ば失明する。「津軽民謡の神様」と言われた成田雲竹の伴奏者として各地を興行、竹山を名乗る。独立後、津軽三味線の独奏という芸域を切り開き、全国に竹山ブームを巻き起こした。

5の数字を「自分の表現欲求」

三味線で苦労するのは音色だ。音色にもいい悪いがある。どうすればいい音がでるかということは、やはり勉強だ。これだけは習ったってできるものでない。手は習うことができてもいい音をだすのはその人の力と、考えと仕事で研究しなければならないことだ。三味線の音色は、自分の気持ちと指でつくっていくものだ。気持ちと指と一致させるのが大変だ。音はおなじ師匠から習って同じ手でも人によってちがう。そこが面白いところだ。師匠から習ったことばかりで、いいというものではない。師匠のいい音色を頭にいれるということは、これは音だから眼でみてわかるものでない。おらの師匠は三味線は下手だったが、曲の筋道ははっきりしていた。師匠はいくら上手でも筋道しか教えられないし、また、上手は習われるものでない。それは自分でやることだ。

8の数字を「環境との調和のある関係」

生活のためには三味線を弾くしかなかった。自分で自分の罪を恨んで三味線を弾いているんですよ。

風雪と社会の差別に黙々と耐えた人間的なたくましさ、三味線という楽器の持つ音楽性を愛してやまなかった懐の深さがあった。人が一生懸命に生きようとするのを邪魔するものには、けっして負けない。

ピアニストの辻井伸行さん

5の数字を「自分の表現欲求」

音楽で思いを伝えたい。音楽は一生が勉強だ。

8の数字を「環境との調和のある関係」

盲目のピアニストとしてどう生きていくか